剛死的螃蟹,到底能不能吃?真相是……

剛死的螃蟹,到底能不能吃?真相是……:剛死的螃蟹,到底能不能吃?真相是……秋風起,蟹腳肥。又到了品嘗大閘蟹的黃金季節。然而,一個老生常談的問題再次浮現:網購到家活力不

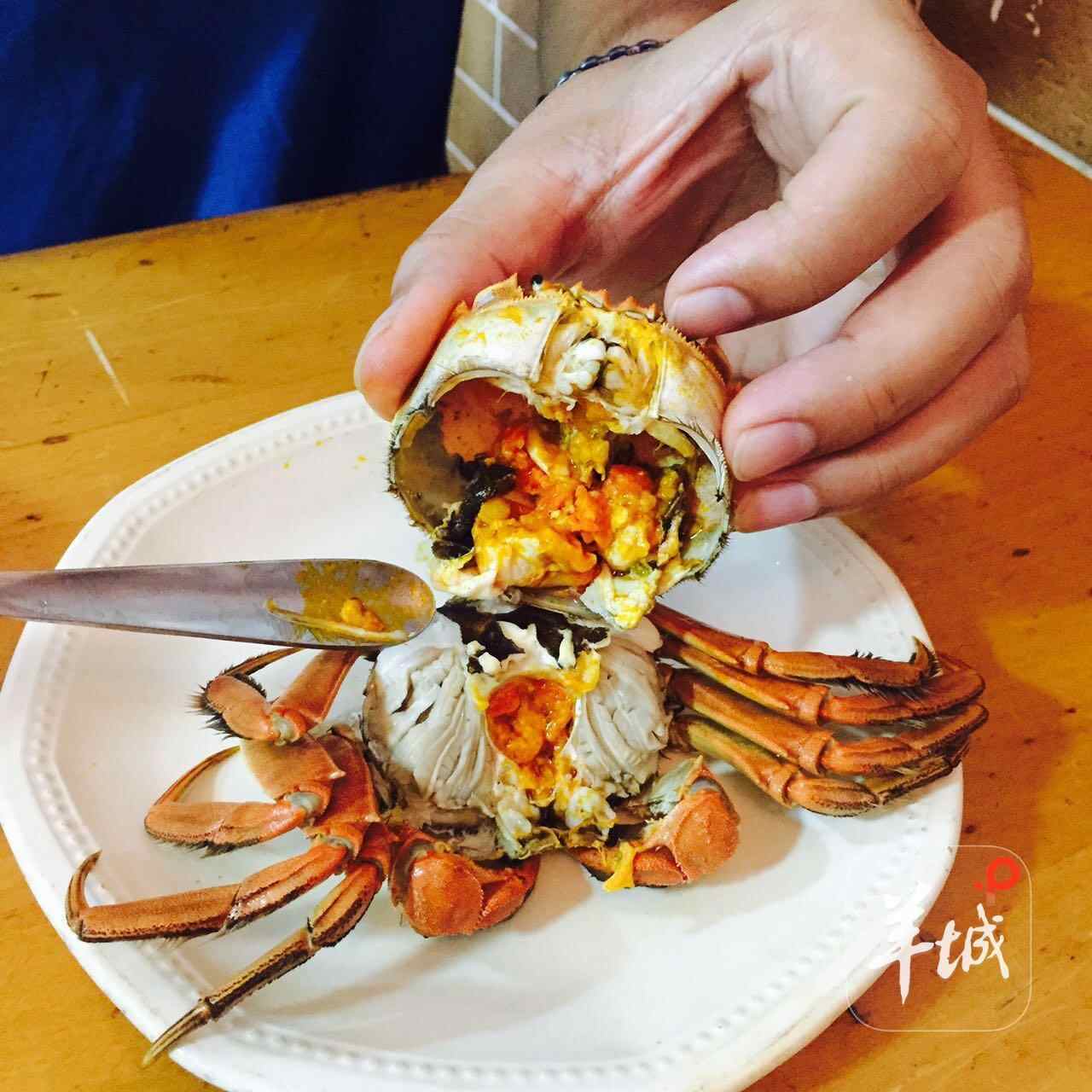

秋風起,蟹腳肥。又到了品嘗大閘蟹的黃金季節。然而,一個老生常談的問題再次浮現:網購到家活力不足或剛剛死掉的螃蟹,究竟能不能吃?真相可能和許多人想的不一樣。

核心結論:安全與風味的平衡

先說結論:螃蟹死后確實可能產生組胺,但剛死的螃蟹通常還不會立刻就產生組胺。一般來說,吃剛死的螃蟹不會中毒,大家不用過度恐慌。

不過,吃螃蟹主要是享受鮮美的味道,而螃蟹死后味道會變差,食品安全風險也確實會增加,因此建議盡量吃活螃蟹、熟螃蟹。

風險源頭:組胺是什么?

組胺是一種生物胺,這是人體和許多生物體內天然存在的一種化學物質,幾乎所有的組織中都有它的身影,特別是皮膚、肺和腸黏膜的肥大細胞中都含有組胺。

在我們的免疫系統中,組胺扮演著重要的角色。當身體發生過敏反應時,免疫細胞會釋放組胺,引起血管擴張、毛細血管通透性增加等一系列反應,從而導致我們熟悉的過敏癥狀,如:皮膚紅腫、發癢、打噴嚏、流鼻涕等。

通常情況下,微量的組胺并不會使人中毒。但是,當食物(尤其是蛋白質豐富的食物)腐敗時,由細菌產生過多的組胺被我們食入,就會引發類過敏性食物中毒。一般情況下,組胺中毒的典型特點是發病急、癥狀較輕、恢復較快。

一般來說,攝入過量組胺后的數分鐘至數小時內,人就會出現面部、胸部及全身皮膚潮紅和熱感,并伴有全身不適,眼結膜充血、頭痛、頭暈、惡心、腹痛、腹瀉、心跳過速、胸悶、血壓下降等癥狀,有時可出現蕁麻疹、咽喉燒灼感,個別患者還可出現哮喘,跟過敏特別像,所以很多人會以為是過敏。

不過,一般來說癥狀都不會很重,大多會在1~2天內就恢復健康,并不會有特別嚴重的反應。但也有可能引起嚴重的呼吸困難、低血壓癥狀、心律失常、消化系統或神經系統癥狀以及過敏性休克等。

科學數據:死蟹的組胺產生有多快?

螃蟹死了確實會產生組胺,但沒有大家擔心的那么恐怖。

上海海洋大學專門對鮮活大閘蟹和置于溫度20℃、濕度90%環境中死后大閘蟹的品質變化進行了研究,他們發現,鮮活、死后0小時、死后2小時的河蟹中并未檢測到生物胺,雌蟹在死后5小時檢測出生物胺,雄蟹在死后10小時后檢出生物胺,且直到24小時其體內有毒生物胺的含量較低,不足以引起中毒。

可見,說剛死的螃蟹就不能吃也是過于夸大的。

實際上,我國過去二十年的食源性疾病監測都沒有發現因螃蟹導致組胺中毒的案例。數據顯示,1998-2018年我國共發生了18例的水產品組胺中毒案例,其中鮐魚(青占魚、油筒魚、鮐鲅魚)引起的組胺中毒最多,為13例,此外鯖魚、鲹魚(池魚)、鯉魚、馬蒿魚、鲯鰍魚各引起1例組胺中毒。

總的來說,吃剛死的螃蟹或者隔夜螃蟹發生組胺中毒的可能性極低,大家不用太擔心。

海蟹與淡水蟹的區別

值得注意的是,海蟹(如梭子蟹、花蟹、青蟹)和淡水蟹(如大閘蟹)在這一點上略有不同。

淡水蟹:一般會在河床溝底爬行,體內所帶的細菌與毒素較多,因此河蟹一定要吃活的。

海蟹:海蟹大多生存環境較好,覓取的食物質量也較高,體內比較干凈。同時,海蟹的蛋白質變性、鮮度下降都比河蟹慢,因此剛死不久、一直處在冷凍條件下的海蟹也可以食用,不過很多鮮味成分會流失,口感會大打折扣。

如何安全又美味地吃蟹?

盡量挑鮮活的螃蟹吃,味道更鮮美。如果覺得聞起來味道都不新鮮了,哪怕奄奄一息活著、沒死都僅作為備選,可以選更好的。

如果在外面市場、餐廳或者超市里已經死了的螃蟹,不確定死了多久,尤其是已經產生明顯異味了,這種螃蟹最好就不要買了。

買回家的活螃蟹,盡快做熟吃掉,趁著新鮮美味吃掉。因為在家里放著,即便沒死,風味也會損失。

(羊城晚報?羊城派綜合自科學辟謠、生命時報、人民日報)

未經許可,任何人不得復制、轉載、或以其他方式使用本網站的內容。

剛死的螃蟹,到底能不能吃?真相是……鏈接:http://www.sppfw.cn/cpzx/1837383.html