“你們就等著相關部門來檢查吧!法律起訴加自媒體曝光......”說這句話的人,是在成都某餐飲店消費完的一名食客。其在店內點了一個菜,隔天就稱吃壞了肚子,要商家索賠1000元,店家則懷疑遭遇了“職業碰瓷”。

10月9日,這家餐飲店鋪老板告訴記者,這件事情已經處理完畢。她將這段經歷發到網上,是提醒餐飲同行能夠注意到此類情況。

同時,記者注意到,在社交媒體上,類似“我拿到了1000元賠償”“支招消費者如何拿到1000元”的帖子并非少數,甚至形成“包賠1000元”的攻略,在這樣的現象背后,也催生了一部分“職業索賠”的行為。

對此,律師提醒,消費者在維權時,依法索賠、表達合理訴求這些都能體現維權意識的覺醒,但同時,也應當注意維權的邊界,避免觸碰法律紅線。

食客點菜后隔天索賠1000元

餐飲咨詢監管部門后要求提供醫院證明

事情雖然已過了將近一個月,但這段經歷,還是讓李女士(化名)記憶猶新。

她在成都某商業區經營著一家江湖川菜餐飲店,“大概是今年8月份,他進店里頭,然后點一個菜,吃了當天沒事,第二天上午找過來說吃了我們家的菜拉肚子。”李女士回憶,該食客進店消費后,第二天就添加店家的微信,開口就要求賠償1000元。

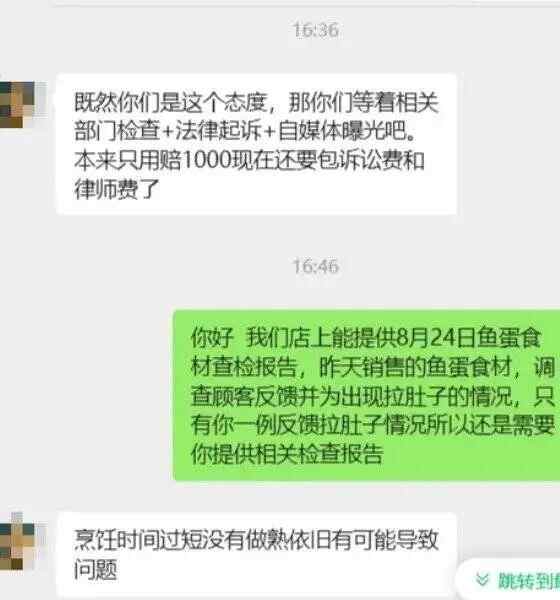

她一問理由,食客稱是吃了店里面的一份魚蛋,導致拉肚子,引發腸胃炎,并強烈要求按照食品安全法索賠1000元。李女士說,店內工作人員起初積極地回應和處理此事,表示能提供8月24日魚蛋食材的查驗報告,包括同樣銷售的魚蛋食材,其他顧客并沒有反饋有出現拉肚子的情況,只有該食客一例拉肚子的情況,

店家要求食客提供相關的檢查報告,包括誘發腸胃炎的原因,以及醫院出具的血檢、尿檢報告等。

此時,這名提出索賠的食客稱,拉肚子的原因有可能會是烹飪時間過短、沒有做熟。并向商家發來一段話,“那你們就等著相關部門檢查+法律起訴+自媒體曝光吧!本來只用賠1000元,現在還要包訴訟費和律師費了。”

李女士說,后來他們沒有直接賠償1000元,而是按照相關部門的要求,讓這個食客提供相關證明,“他就去醫院開了個那種口述的門診證明,開了一盒藥那種,后面我們要求提供醫院開具的,因什么引起的腸胃炎證明,他提供不了。”

后續此事不了了之,但李女士說,她將這段經歷發到網上的原因,就是希望餐飲同行們能夠“避坑”,出現有消費糾紛投訴時,應當主動打電話給當地食安管理部門和片區管理人員,進行詢問和報備,積極主動配合食安部門的要求檢查,了解顧客需要出示哪些證明,最后就是積極地和顧客溝通,“碰瓷的,就怕遇到我們這種打鐵自身硬,硬剛的。”

是合理維權還是碰瓷?

有人利用“索賠1000元”法條鉆空子

記者注意到,根據《中華人民共和國食品安全法》第148條規定,“消費者因食用不符合安全標準的食品受損,可向銷售者或生產者索賠。即使非其過錯,也應承擔法律責任,不得逃避。賠償后可追償。除賠償損失外,消費者還可要求支付價款十倍或損失三倍的懲罰性賠償,不足千元按千元支付。輕微標簽瑕疵不影響食品質量與誤導消費者則不需賠償。”

有人在消費完后,就以該條款為由,同時把握商家不愿“硬剛”的心理,強烈要求賠償1000元,否則掛到網上為要挾。一些商家擔心事情鬧大,也對于自己的食品處理流程不自信,選擇花錢息事寧人。而這也催生了“職業碰瓷索賠”這樣的小部分群體。

根據最高人民法院的司法解釋和各級法院的審判實踐,

對于“知假買假”的牟利性索賠行為,法院的態度已從早期的普遍支持轉變為嚴格限制。

比如,根據最高人民法院在2024年8月發布的針對食品藥品懲罰性賠償糾紛的最新司法解釋,小作坊、攤販生產銷售不安全食品,消費者可主張十倍賠償,但明知仍購買索賠的,僅在合理消費數量內支持。

也就是說,法律判決傾向支持合理消費,限制惡意索賠。

在這此前,據央視新聞報道,湖北宜昌警方破獲了一個流竄全國80多個城市,專門敲詐勒索餐飲商家的犯罪團伙。該團伙主要都是出入于各種繁華街區的餐飲店,然后以吃出異物和吃壞肚子為由憤怒投訴,并執意索要高額賠償。

10月9日,記者也聯系到湖北宜昌一家經營鮮魚館的老板劉先生,他的店就遭遇了此類索賠的情況。店主劉先生告訴記者,當時有兩人進入店內,點了300多元的菜品——一鍋現殺的鮮魚和一盤干煸鵪鶉。上菜后,其中一人狼吞虎咽地吃了10多分鐘,突然夾起一塊肉咀嚼幾下后吐出,立刻招手叫來了服務員,聲稱吃飯吃到一個煙頭。店家提出來換菜品,或者全桌免單,但是他們都沒有同意,“然后他還有一個很奇怪的動作就是,他堅持一定要買單,而且是原價買單,我們提出幫他打折,他都不干。”

劉先生告訴記者,為了不影響店里的生意,最終店鋪做出了讓步。將這兩名食客當天消費的單作免單處理,然后還賠償了買單的三倍金額,大概是一千元,“后面也是公安機關告知我們,這伙人是惡意敲詐勒索的團伙。”

律師解讀:

支持合理維權 但應該有邊界

為此,北京澤亨律師事務所律師胡磊告訴記者,根據《中華人民共和國食品安全法》第148條,該條款包含兩項關鍵內容:

一是首負責任制,指消費者因不符合食品安全標準的食品受到損害,可以向經營者或生產者要求賠償。接到要求的一方應當先行賠付,不得推諉。

二是懲罰性賠償,指生產不符合食品安全標準的食品,或經營者明知是不符合安全標準的食品仍然經營的,消費者除要求賠償損失外,還可以主張支付價款十倍或者損失三倍的賠償金。同時,該條款設定了最低賠償額1000元,即增加賠償的金額不足一千元的,按一千元計算。

胡磊認為,這里的“明知”以及“不符合食品安全標準”是適用該條款的關鍵。例如,根據《食品安全法》第三十四條,禁止生產經營混有異物、腐敗變質、感官性狀異常的食品。因此,如果食品中確實出現了如頭發、鋼絲等異物,通常即可認定為不符合安全標準,“所以,當消費者購買到此類問題食品時,例如一份10元的面條中有頭發,依據法律主張1000元賠償,是完全合法且合理的,這并非過度維權,而是法律明確賦予的權利。”

然而,法律支持合法維權,但也對權利的行使劃定了邊界。

最高人民法院曾在2023年發布的典型案例中明確裁判規則:在“生活消費需要”范圍內,支持消費者關于懲罰性賠償的請求。這意味著,如果是正常就餐吃出異物,索賠1000元受法律保護,但如果一次性購買幾十件同一問題商品,并試圖對每一件都單獨索賠1000元,這就可能被認定為超出了生活消費需要,不會得到法院全部支持。

胡磊律師提醒,對于消費者來說,合法維權應有理有據:當確實遇到食品安全問題時,應勇敢地依據《食品安全法》第148條主張權利。同時要記得保留證據,保留好問題食品實物、購物憑證、付款記錄、現場照片或視頻以及與商家溝通的記錄。注意理性協商,依法申訴。

而對于商家來說,打鐵還需自身硬,應嚴格把關產品質量和食品安全,加強內部管理,完善證據鏈,保留好進貨憑證、檢驗報告等,以便在發生糾紛時查明事實。同時也要區分對待,敢于維權:對于消費者合理的索賠要求,應依法積極賠償,并反思改進。如果懷疑對方是惡意“碰瓷”,不應輕易妥協,要注意收集對方惡意索賠的證據,并及時向相關部門報案。