大雨滂沱,故宮太和殿前的龍首齊齊吐水,形成壯觀的“九龍吐水”。地面雨水迅速消隱,這座歷經600年風雨的宮殿群為何能始終“雨過無痕”?

答案深藏于一個龐大而精密的地下世界——長達15公里的古老排水系統。

地下迷宮:暗溝如新,體系完備

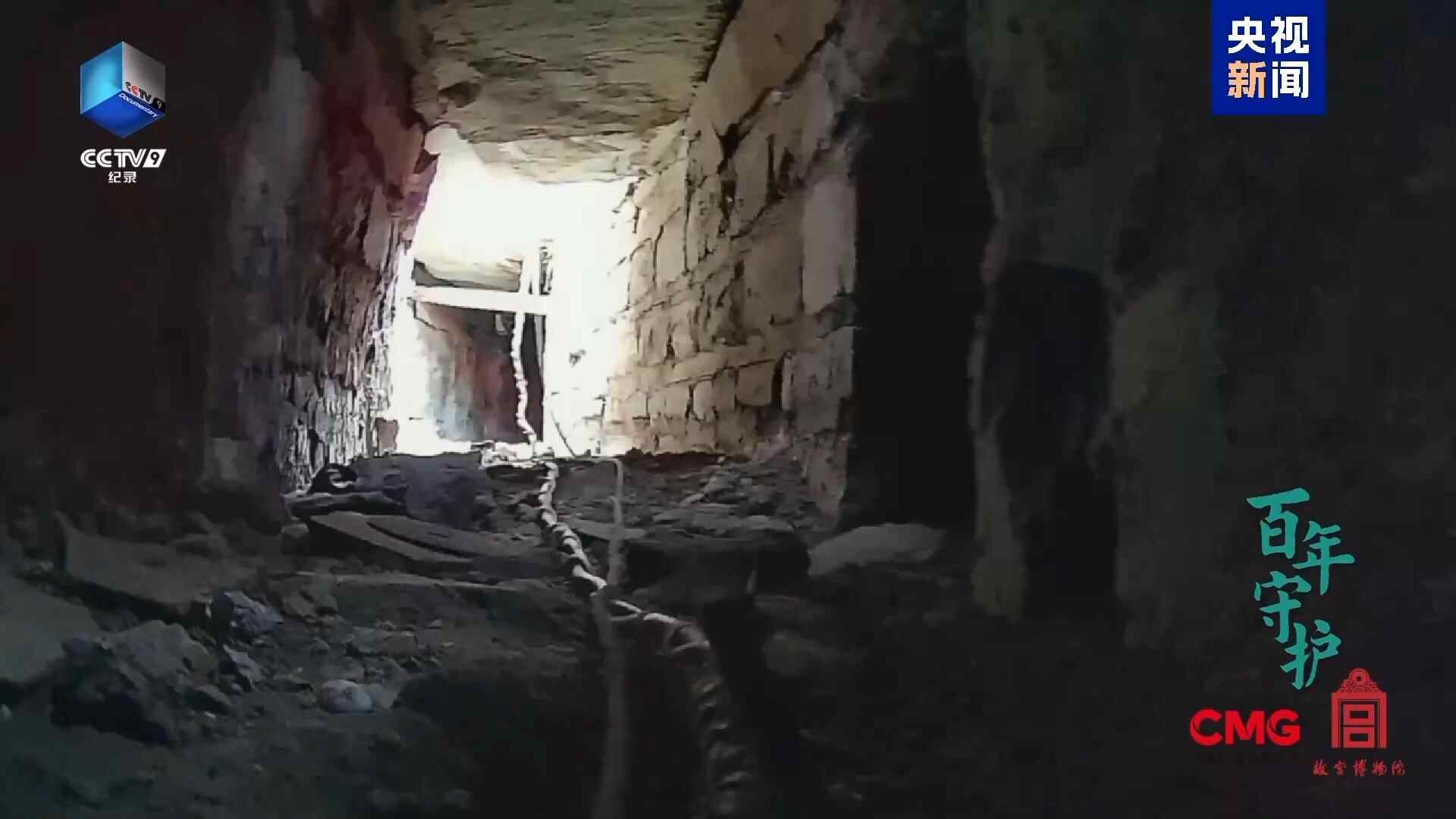

直到工作人員派機器人鉆進地溝探查,人們才第一次看清這個神秘世界。里面的暗溝看起來像是剛剛竣工,令人難以置信它們已經服役了數百年。

這套復雜的體系是紫禁城最初的“市政工程”。據故宮博物院行政處相關負責人介紹,故宮擁有相互獨立的兩套排水系統:一套是上世紀五十年代為應對開放后觀眾如廁等問題建設的市政污水系統;另一套,則是至今仍在承擔雨水排放重任的古雨水系統。它如同人體的血液循環,將雨水自然排放至金水河,最終匯入城市河道。

精妙設計:北高南低,明暗交織

紫禁城的雨水排水設計極為精妙——

地勢引導:院落普遍呈現“中間高邊上低,北高南低”的坡度,利用自然重力將雨水導向溝渠。

溝渠網絡:雨水通過“錢眼兒”(地面漏孔)導入地下暗溝,或排到院落兩側的明溝。明溝在遇到臺基和建筑時,會從其下方開鑿石券洞讓水流過。

系統分級:縱橫交錯的溝渠有明確分級。干溝如同“主動脈”,高可過人;而末端的水溝則像“毛細血管”,高度僅在13至40厘米之間。

長青秘訣:浩大工程與持續維護

這套規模浩大、超越地面金水河的溝渠系統始建于明代。但其能保持600年基本暢通,離不開持續不斷的維護。明、清兩代均定下規矩,每年農歷三月按時淘修宮內溝渠。正是這種歷代的疏通與保養,才讓古老系統至今活力滿滿。

因此,所謂“故宮600年不積水”的說法,更準確的理解是:故宮即使出現瞬時積水,也能依靠其卓越的古雨水系統和精心的現代維護,實現迅速排干。它不僅是古代建筑智慧的結晶,也是一部持續運維、人與自然和諧共生的生動歷史。

(羊城晚報?羊城派綜合自CCTV紀錄、人民日報)